在当今全球经济发展的大潮中,中国作为世界第二大经济体,其财政政策的每一次调整与运用都牵动着亿万人民的心,2023年,中央财政预算安排超过14万亿元人民币,这一庞大的资金规模如何高效、精准地投入使用,成为社会各界关注的焦点,本文旨在探讨这14万亿资金的分配原则、重点领域及预期效果,力求在促进经济高质量发展、改善民生福祉、加强国家安全与环境保护等方面发挥积极作用。

科学规划,确保资金精准投放

面对如此规模的财政资金,首要任务是科学规划,确保每一分钱都能用在刀刃上,这要求中央政府在制定财政政策时,必须基于深入的市场调研和全面的数据分析,精准把握国家发展的脉搏和人民群众的迫切需求。

-

强化基础设施建设:基础设施建设是经济发展的基石,也是财政资金的重要投向,通过加大对交通、能源、信息网络等领域的投入,可以进一步优化全国范围内的资源配置,促进区域协调发展,提升整体经济运行效率,推进“新基建”项目,如5G网络、数据中心、人工智能等新型基础设施建设,不仅能够直接拉动经济增长,还能为数字经济、智能制造等新兴产业提供坚实支撑。

-

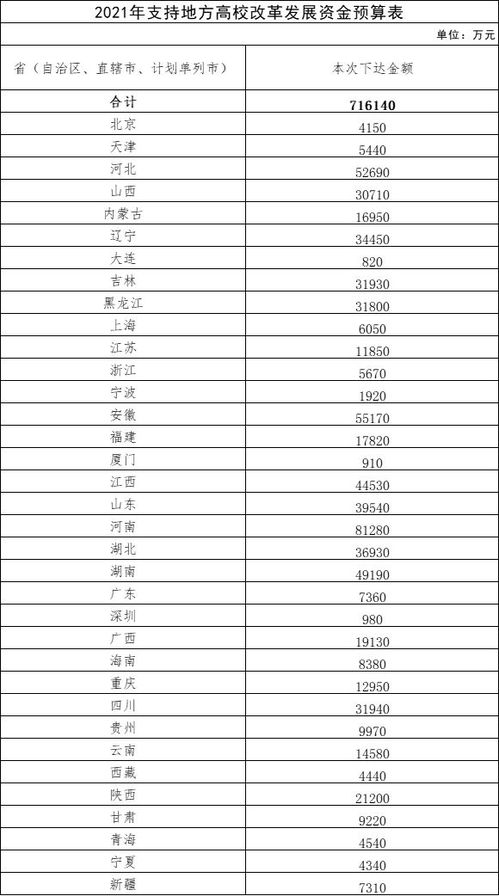

支持科技创新与教育:创新是引领发展的第一动力,中央财政应加大对基础研究、关键技术攻关、科技成果转化的支持力度,同时优化教育资源配置,特别是加大对中西部地区和农村地区的教育投入,努力缩小教育差距,培养更多高素质人才。

-

保障和改善民生:民生无小事,枝叶总关情,财政资金应向医疗卫生、社会保障、住房保障等领域倾斜,特别是要加大对公共卫生体系的投入,提高疫情防控和应急处置能力,确保人民生命安全和身体健康,通过提高最低生活保障标准、增加对困难群体的补贴等措施,切实增强人民群众的获得感和幸福感。

优化结构,提高资金使用效率

在确保资金精准投放的基础上,还需进一步优化财政支出结构,提高资金使用效率,这要求中央及地方政府在预算编制、执行和监督过程中,实行更加严格的财务管理和绩效评价机制。

-

推行项目库管理:建立科学合理的项目库管理制度,对所有拟实施的财政项目进行严格筛选和评估,确保项目符合国家发展战略和民生需求,避免盲目投资和重复建设。

-

实施绩效评价:建立健全财政资金使用绩效评价体系,对每一项支出进行定期评估和审计,确保资金使用的有效性和效益性,对于效果不佳的项目要及时调整或终止,将资源转向更有潜力和需求的领域。

-

加强信息公开:推动财政资金使用的透明化、公开化,接受社会监督,通过建立统一的财政信息平台,定期发布财政预算、执行情况及绩效评价结果等信息,增强公众的参与感和信任度。

促进绿色发展,守护绿水青山

在实现经济高质量发展的同时,环境保护和生态文明建设也是不可忽视的重要方面,中央财政应加大对生态文明建设的支持力度,推动绿色低碳发展。

-

支持生态文明示范区建设:通过财政补贴、税收优惠等措施,鼓励地方开展生态文明示范区创建工作,推广绿色低碳技术和循环经济模式,提升生态环境质量。

-

加强污染防治和生态修复:加大对重点流域、重点区域的环境治理力度,实施重大生态修复工程,如退耕还林还草、湿地保护与恢复等项目,有效改善生态环境状况。

-

促进绿色产业发展:通过财政资金引导社会资本投入绿色产业,如新能源汽车、节能环保设备制造等,推动产业结构向绿色低碳转型,实现经济发展与环境保护的双赢。

加强风险防控,确保资金安全

在庞大的财政资金运作中,风险防控是不可或缺的一环,中央政府需建立健全风险预警和防控机制,确保资金安全和使用效益。

-

完善债务管理:在合理控制地方政府债务规模的同时,加强债务风险监测和预警,防止出现区域性或系统性金融风险,通过债务置换、债务重组等方式优化债务结构,降低融资成本。

-

强化金融监管:加强对金融机构的监管力度,防范金融风险向财政领域传导,特别是要加强对地方政府融资平台的管理和规范,防止出现“隐性债务”问题。

-

建立应急机制:制定和完善财政应急预案,一旦发生突发事件或经济下行压力加大时,能够迅速启动应急机制,保障重点领域和关键环节的资金需求。

共绘发展蓝图,共创美好未来

中央财政超14万亿的巨额投入,不仅是国家对经济发展的坚定信心和决心体现,更是对人民群众美好生活向往的积极回应,通过科学规划、优化结构、促进绿色发展和加强风险防控等措施的实施,这批资金将有效助力我国经济高质量发展、民生持续改善和生态环境保护,资金的最终成效还需依赖于全社会的共同努力和持续监督,让我们携手并进,共同绘制国家发展的宏伟蓝图,共创更加美好的未来。